2000年代初頭から急速に世の中に普及したSNS。

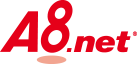

ICT総研の調査によれば、2020年時点でその利用率はおよそ80%以上とされ、今後も伸び続けていくことが予測されています。

みなさまの中には、日々のメッセージのやり取りや思い出を記録するだけでなく、ハッシュタグを用いて調べ物をしたり、商品やお店の口コミを探す時にもSNSを使うようになったという方も多いのではないでしょうか。

ゼネラルリサーチが発表しているデータによると、10~30代の半数以上が商品購入の検討時にSNSを参考にしているそうです。

このように人々の購買行動において、SNSが活用されることは非常に多くなっています。そして、この行動パターンをマーケティングにおいて活用するために生まれたフレームワークが、今回取り上げる「ULSSAS(ウルサス)」です。

本コラムでは、ULSSASの基礎から重要性、運用時のポイントについてご紹介します。

ULSSAS(ウルサス)とは?

ULSSAS(ウルサス)とは?

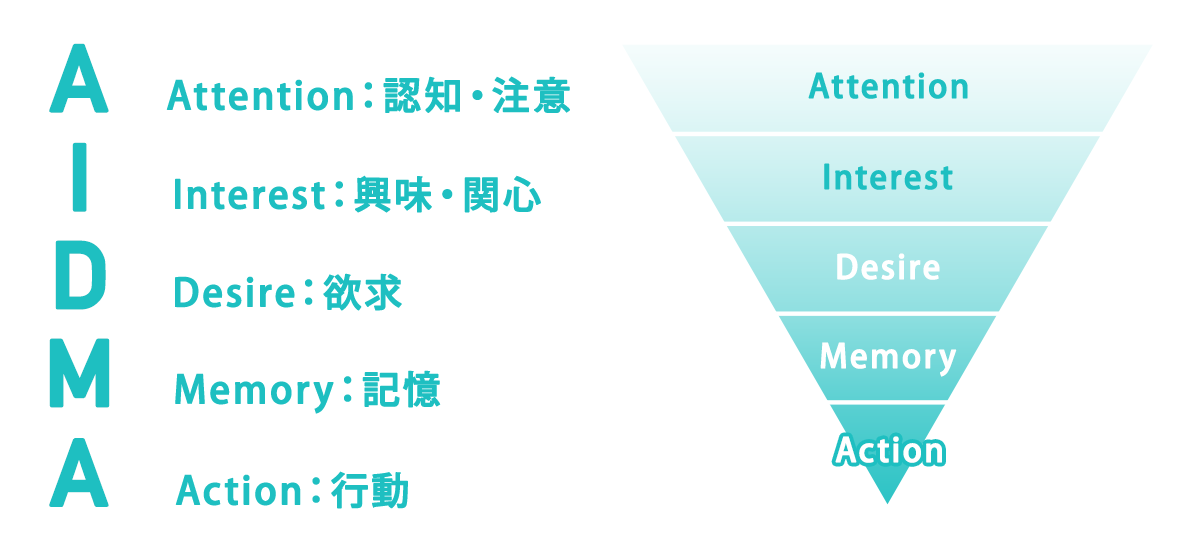

ULSSASとは、ソーシャルメディアによるマーケティング支援を行う株式会社ホットリンクが提唱しているSNS時代の新しい購買行動モデルです。以下の6つの要素で構成され、それぞれの頭文字をとり名前がつけられています。

- UGC(ユーザー投稿コンテンツ)

- Like(いいね、お気に入り)

- Search1(SNS検索)

- Search2(Google/Yahoo!検索)

- Action(購買行動)

- Spread(拡散)

テレビCMやWEB広告ではなく第三者の投稿が起点となっており、SNS内におけるユーザー同士のコミュニケーションを経てActionへ向かっていきます。また、自分の購入したものをさらに第三者に向けて拡散するという部分が大きな特徴と言えます。

既存の購買行動モデルとの違い

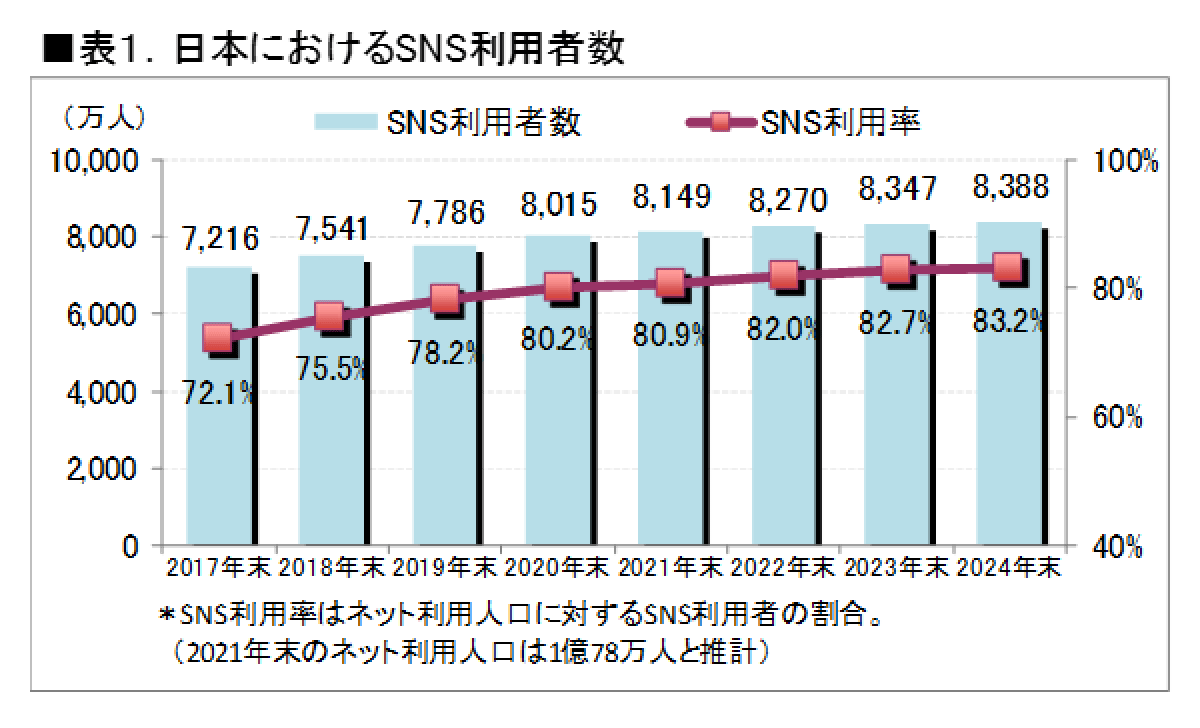

これまでの購買行動モデルと異なる部分についても理解しておきましょう。例えば代表的なAIDMA(アイドマ)やAISAS(アイサス)などは、下記の図のようにファネル型(逆三角形)になっていることがほとんどでした。

認知から行動に進むにつれ上から下に落ちていくイメージで、その人数の割合も少なくなっていきます。AIDMAの場合、企業はActionの母数を増やすために広告費を投下し、その認知率(Attention)をあげるといったイメージです。

一方ULSSASはフライホイール型(弾み車)で、発生したUGCが拡散されれば、認知から拡散までのサイクルが自然に回り続ける構造となっています。

また、気になった情報について一度SNS内での検索をはさむところも特徴的です。ではどんな工程を踏んで実際に購買に至るのか、具体的に見ていきましょう。

-

U:UGC

ユーザーによって商品の画像や感想など口コミやレビュー投稿が行われる

↓ -

L:Like

その投稿を見た別のユーザーがいいねやシェアといったリアクションを起こす

投稿の拡散力が増加し、さらに多くの人の目に留まりやすくなる

↓ -

S:Search1

投稿を見て商品が気になったユーザーは、商品のことを調べる

ハッシュタグ(#)から他の人の投稿を見たり、公式アカウントを探すなどSNS内を回遊する

↓ - S:Search2

SNSを回遊したのち、多くのユーザーはGoogleやYahoo!検索でさらに情報を求める

公式サイトやその商品が買える店舗などを調べ情報収集を行う

↓ -

A:Action

十分に情報を得たユーザーは、公式サイトや店舗などで購入・サービス契約に至る

↓ -

S:Spread

実際に商品やサービスを利用したユーザーがその感想やレビューをSNSに投稿

新たなUGCが生まれ、さらに拡散されていく

↓ - この投稿を起点として、一連のサイクルが連続することでULSSASが成立する

なぜULSSAS(ウルサス)が重要とされる背景

ここまで、ULSSASの構造についてご紹介しました。これまでのフレームワークとはまた違う行動パターンになっていることがお分かりいただけたかと思います。

ではなぜULSSASがいま重視されるのか、その理由を2つご紹介します。

購買行動の変化

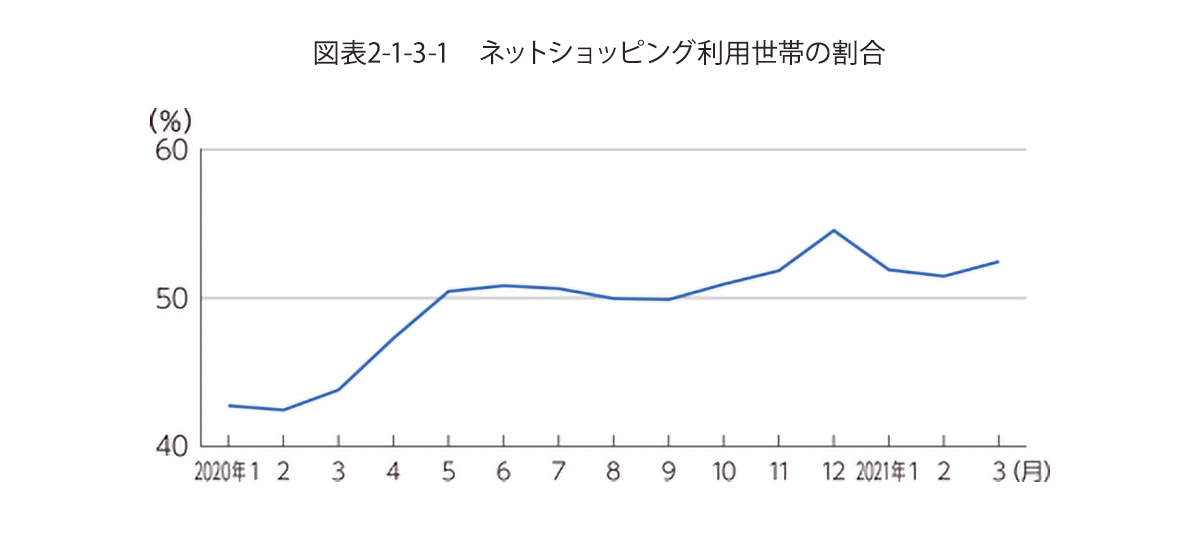

コロナ禍を経て、ネットショッピングをする機会が以前より増えたという人も多いのではないでしょうか。

もちろん以前よりインターネットを利用し買い物をする人の割合は年々増え続けていますが、コロナ禍において店舗で直接購入する機会が減ったことは、ネットショッピングの利用者増加を加速させる大きな要因の一つとなっています。

出典元:総務省「家計消費状況調査」

そして商品を目で見て確認ができない分、その口コミやレビューは、購入を検討するうえで重要な要素となります。以前までは口コミ・比較検討サイトでしか得られなかった情報が、今ではSNSを使うことで簡単に手に入るようになりました。

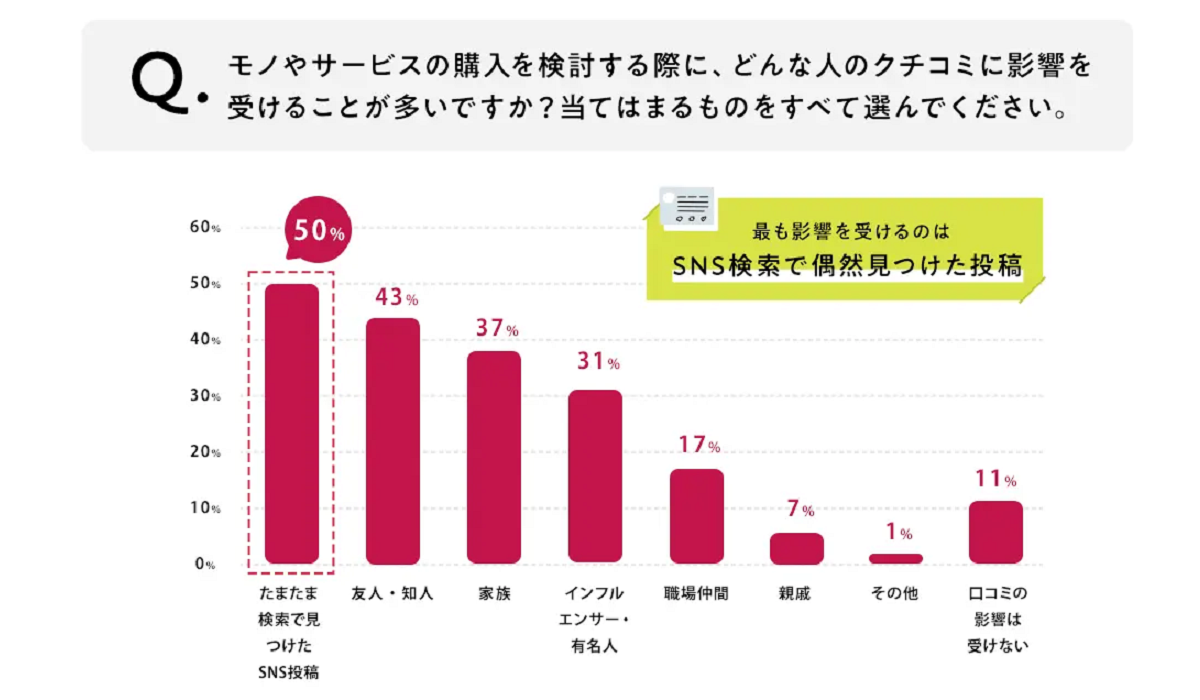

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社が発表したSNSのクチコミに関する調査データでは、何かを購入する際に最も影響を受ける情報として<たまたま見つけたSNS投稿>があげられています。

この<たまたま見つけたSNS投稿>こそが次にご紹介するUGCであり、ULSSASのスタート地点となるのです。

UGCの活発化

UGC(User Generated Contents)とは何か特別なコンテンツというより、「誰かに知ってほしい・教えたい」といった第三者視点からの情報提供のことを言います。

具体的には「このサイトを使って買い物をしたらお得なクーポンがついてきた」「旅行でここに行ったら、このお店に立ち寄るべき!」というような内容ですが、こういった何気ない発信が別の誰かにとっては信頼性のある有力な情報となります。情報を見た人は思わず「いいね!」とリアクションを送り、それによって情報はさらに拡散力を上げていきます。

また同時にSNSでは「使ってみたけどイマイチだった」「このお店はリピートないかも」といったネガティブな意見を目にすることも簡単にできますが、これもUGCの一種です。

このように、ユーザーの正直な感想が人々の関心と信頼を集め、「いいね」や「リツイート」が繰り返されることがパワーとなり拡散されていきます。

企業側には、このUGCを最大限マーケティング活動に活かすことで、まだ見ぬ潜在層にも商品価値を伝えられるチャンスが生まれます。ユーザーがSNS内を検索し公式アカウントを見つけたり、Googleなどの検索結果から自社サイトに訪れることも大いにあり得ます。

結果、企業は広告費をかけずとも、UGCをきっかけに検索して訪れたユーザーとのタッチポイントを築ける可能性があるのです。UGCについては、下記の記事にてより詳しく解説していますので、気になった方はこちらも是非ご一読ください。

ULSSAS(ウルサス)のメリット

では、企業がULSSASを活用するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

代表的なメリットを2つご紹介します。

広告コストを抑えられる

冒頭でもお伝えしたように、ULSSASは口コミやレビューといったユーザーからの発信が起点となることで動き出します。一度軌道に乗せてしまえば数珠繋ぎのように拡散されていくため、広告出稿などのコストが削減できることが大きな魅力です。

高額な広告費用を投入することが難しい中小規模の企業はもちろん、これまで膨大な広告費用を使って集客を行っていた企業も、大幅なコストダウンや利益率向上が期待できます。

削減した広告費を生産体制の強化や品質向上に当てることができれば、より多くのユーザーに支持される製品を目指せるでしょう。

顧客満足度の向上に繋がる

ULSSASにおけるUGCでは、消費者目線のリアルな声を効率的に集めることができます。また、自分のフォロワーであったり身近な人たちに伝えようとしているため信頼感もあります。

もちろんいい評価ばかりではなく、中には耳が痛くなる投稿も存在するでしょう。しかし企業側はそれらもリアルな声として受け取り、開発や製品の見直しを行うことで、よりユーザーニーズに合致したものにブラッシュアップすることができます。

ユーザー側でも自分たちの声が実際の製品に反映されることで、その企業姿勢を応援する「ファン化」がより進んでいく可能性があります。よりコアなファンになるほど、購買力やUGCの発信力が盛んになっていきます。

意図しないかたちで情報が出てくることもあり得るので、企業からも定期的な情報発信やブランドイメージを定着させるような世界観をアカウント内で形成していくことが大切です。

ULSSAS(ウルサス)が効果的に活用されている事例3選

ここでULSSASの成功事例を3つご紹介します。

実際に企業がどのように活用しているか、参考にしてみてください。

ポッカレモン100

- pokkasapporo

#わたしのポッカレモン 夏の投稿キャンペーン

https://pokkasapporo.ownly.jp/story/15462

ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社では、自社商品のポッカレモンを使用して作られた料理やドリンクなどの写真を撮影し、「@pokkasapporo」「#わたしのポッカレモン」の2点がついた投稿をした方の中から抽選でレモン商品詰め合わせをプレゼントするというキャンペーンを実施しました。

このキャンペーンでは、ポッカレモンがターゲットとしている「料理好きな方」によるポッカレモンを活用したレシピなどの投稿が多く見られます。さらに応募者でない方のタイムラインにも紹介されることでさらなる販売効果を見込める施策になっています。

もう一つ、このキャンペーンが成功した背景として、公式アカウントでは日頃からポッカレモンを活用したレシピが数多く投稿されており、ユーザーが「私のレシピも紹介したい!」と感じたポイントになっていると考えられます。

きのこの山・たけのこの里

- 明治

きのこの山・たけのこの里 国民大調査2020~愛こそニッポンの元気プロジェクト~

https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/kinotake/cmp/daichosa2020/?link=kie20081803

製菓メーカーの株式会社明治は、『きのこの山・たけのこの里 国民大調査2020 ~愛こそニッポンの元気プロジェクト~』として、看板商品の「きのこの山」と「たけのこの里」の人気を競うキャンペーンで人気を博しました。

きのこの山とたけのこの里といえば、国民的なお菓子であると同時に、人によって「きのこ派」「たけのこ派」で二分されるライバル関係が特徴です。

こちらのキャンペーンは、ユーザーがX(旧Twitter)公式アカウント「きの山さん(@kinoko_meiji)」「たけ里ブラザーズ(@takenoko_meiji)」のいずれかをフォローし、公式アカウントの投稿をリツイートのうえ、それぞれ指定のハッシュタグから該当商品に対する愛をツイートするという内容でした。

多くのユーザーが遊び感覚で参加できるカジュアルさに加え、投稿回数などに応じたプレゼントもあり、30万人以上が参加する大きな企画となりました。

君たちはどう生きるか

最後は、株式会社スタジオジブリによるアニメ映画『君たちはどう生きるか』を紹介します。

『君たちはどう生きるか』は2023年7月に公開されましたが、特に話題を読んだのが「公開前に宣伝をしない」という戦略でした。本作品は予告編やあらすじ、キャスト情報などの事前発表が一切なく、ポスターとタイトルのみという状態で公開日を迎えました。蓋を開けてみると公開10日間で観客動員約232万人、興収36億円を突破というロケットスタートを切ることができました。

映画を見た観客がSNS上などでUGCを発信し、それらを見た別の人が映画館に足を運ぶという流れはもちろんあります。しかし更に特筆すべきは、多くの人が作品の具体的な部分を明かさずに感想を伝えることで、作品に参加する構造ができているという点が実に見事であり、多くの人々の心を掴んでいます。まさにULSSASを加速させた好例と言えるでしょう。

引用元 : 日刊スポーツ 「宮崎駿監督新作「君たちはどう生きるか」宣伝活動をほぼ行わずも公開10日で興収36億円突破」 , (参照 2023-07-28)

ULSSAS(ウルサス)活用の際のポイント

ここまで述べてきたように、ULSSASはあくまでユーザーが起点となって始まるフレームワークです。では最後に企業がULSSASを活用しより一層ファンを増やすためのポイントと、反対に注意すべき点についてをご紹介します。

購入者が投稿しやすい企画

UGCを生み出すために闇雲に施策を行っても、あまり効果がありません。ユーザーの気持ちを「これはみんなにも拡散したい!」と高ぶらせる要素が必要となります。

例えば、ハッシュタグを用いたキャンペーンなどは「ハッシュタグ検索」というSNSの特徴を活かしたうえで展開されることの多い施策です。ただし、ハッシュタグの中身が瞬時に理解できる内容であったり、ユーザーが投稿しやすいよう企画の参加ハードルは低く設定することが重要となります。

ユーザーが気軽に投稿できる様子が他のユーザーにも伝わることで、波及効果が高まっていくのです。

参加者が集まるプラットフォームを選別

施策を検討する際、どのSNSと相性が良いかという見極めが必要になります。例えば、いわゆる「映え」を意識した画像や動画の投稿を促すのであればInstagram、コミカルなダンスなどを集めたい場合はTikTok、文章が主体になる投稿を対象とする際はX(旧Twitter)などと考えられます。

同時に、自社のファンになってくれそうな人たちはどこにいるのかも考える必要があります。商品やサービスのターゲット層を今一度振り返り、それぞれのSNSの特徴を理解した上で施策を展開していくことを意識しましょう。

またプラットフォームによっては、自社アカウントのフォロワーやリアクションをくれたユーザーについて把握することも可能なので、自社アカウント運用も併せて進行することをおすすめします。

ユーザーに正しく情報を届けるには?

そして特に気を付けるべき点は、企業が何か発信する際にUGCとの乖離を生まないよう情報を精査することです。

ULSSASは、個人の投稿が起源となるゆえに誤った情報が拡散されてしまうというリスクも考えられます。このような事態は、受け取り手によって複数の解釈が生じる表現が使われていることや、発信する情報量の少なさが起因していると言えます。

こういった事態を避けるためにも、企業は「誰に」「何を」伝えたいのかを明確にし、ユーザーの支持が集まるよう正確に伝えることが極めて重要です。

ULSSASは(企業からの正確な情報発信→UGCの創出→新規ユーザーの参加)というサイクルが確立されることで成功に近付く設計になっていると言えます。ユーザーがどんな情報を求めているか、またどんな投稿に支持が集まっているかを気にかけ、それを元に自社で発信を行っていくこともULSSASを成功させるためのポイントです。

まとめ

UGCという第三者からの声が集まることで、徐々に注目度が高まっていくことがULSSAS成功への第一歩となります。

A8.netでは、アフィリエイト広告のプラットフォームを運営する中で培った経験を第三者訴求がもたらす効果として資料にまとめています。 下記リンクからぜひチェックしてみてください!