「インフルエンサーマーケティング」

X(旧Twitter)・Instagram・TikTok等のSNSを通じ、インフルエンサーのフォロワーに対して自社製品・サービスをPRしてもらうマーケティング手法。

このインフルエンサーマーケティングがプロモーション施策として大きな注目を浴びていますが、

「まずインフルエンサーマーケティングってどんなものだろう?」

「どんなインフルエンサーがいるのか知らない…」

「やってみたいけど導入の仕方がわからない…」

など自社で検討するにあたって疑問が多い事かと思います。

そこで本記事では、まずインフルエンサーマーケティングの基本的な部分、

- インフルエンサーの定義

- インフルエンサーのクラス

- インフルエンサーの活躍の場

- インフルエンサーの依頼先

上記4点をベースに「インフルエンサーマーケティングとは何か」をご紹介します。

インフルエンサーとは?

インフルエンサー(influencer)とは、英語の“influence”「影響する」から由来しており、発言・行動が社会一般に対して強く影響を及ぼす人物のことを指します。

以前はテレビタレント、スポーツ選手、専門家などを指す言葉でしたが、SNSが発達したことによってInstagram、YouTubeなどで活躍する一般ユーザーもインフルエンサーと呼ばれるようになりました。

現在は、Instagramはインスタグラマー、YouTubeはユーチューバー、TikTokはティックトッカーなど特有の名称も生まれています。

インフルエンサーが注目されている背景

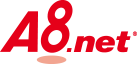

SNSが普及した現代では、消費者の多くがGoogle/Yahooでの検索のみならず、SNSでも情報収集を活発に行うようになりました。

特にインターネット上でショッピングすることが一般的になった現代において、消費者目線での口コミを信頼する傾向が強まってきています。

ULSSAS(ウルサス)というSNS時代の購買行動モデルでは、ユーザーがSNS上に投稿したコンテンツ(UGC)を起点に、商品の興味関心、購買を喚起するというサイクルを表しています。

このような背景を受けて消費者目線の情報で、かつ発信元が信頼できるインフルエンサーがユーザーに支持されるようになりました。

また、ユーザーとの接点が多いSNSで、影響力のあるインフルエンサーを起用することで認知を拡大したいと考える企業が増えており、インフルエンサーマーケティングが注目を集めています。

インフルエンサーマーケティングの展望

そんなインフルエンサーマーケティングですが、このマーケティング手法の将来性という点が非常に気にかかるところです。

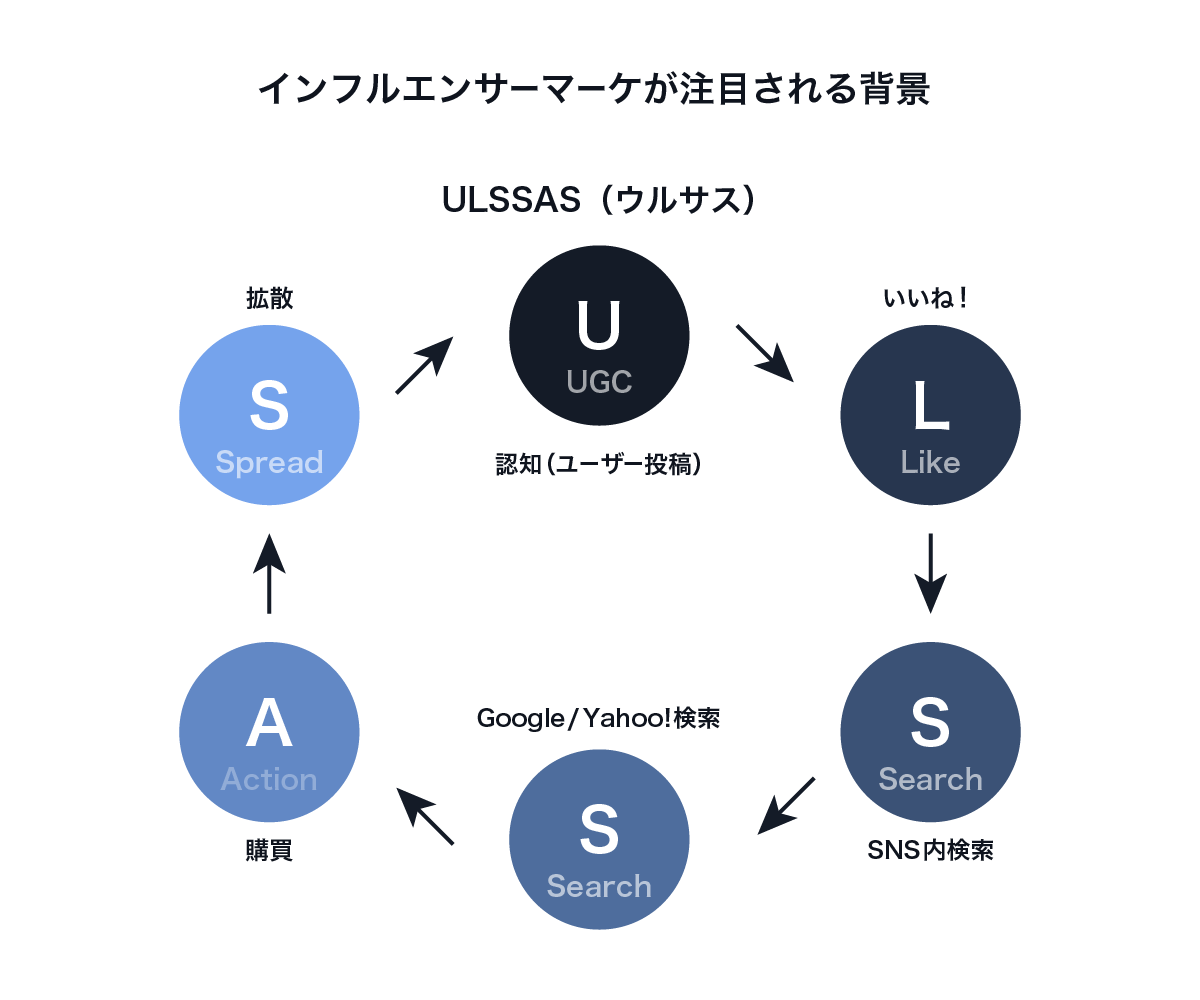

そこで今回はデジタル広告業界の調査レポートを行っている【株式会社デジタルインファクト】さんのデータをお借りしてインフルエンサーマーケティング市場の動向を確認したいと思います。

こちらは2020年のデータですが、インフルエンサーマーケティングの市場規模を示しています。

数字上では現在の規模感と数年後の成長率予測がどうなっているのかというと、

グラフにもある通り2020年度現状では「317億」、予測値として2025年にはなんと「723億」もの規模に上ると推計されています。つまり5年で約2.2倍と非常に伸び幅として期待感のあるマーケティングジャンルであることが確認できます。

また、WEBの技術は日々発展していくため、全く新しいSNSやプラットフォームが立ち上がる可能性は十分考えられます。インフルエンサーの活躍する場は変化しつつ、さらに増加していけば自ずと市場も広がり、より多くのインフルエンサーが市場参入することでしょう。

今からインフルエンサーマーケティングを始めておけば、いま付き合いのある駆け出しインフルエンサーが数年後超有名インフルエンサーとなり、自社の商品・サービスを快く紹介してくれることもあるかもしれません。

インフルエンサーのクラス

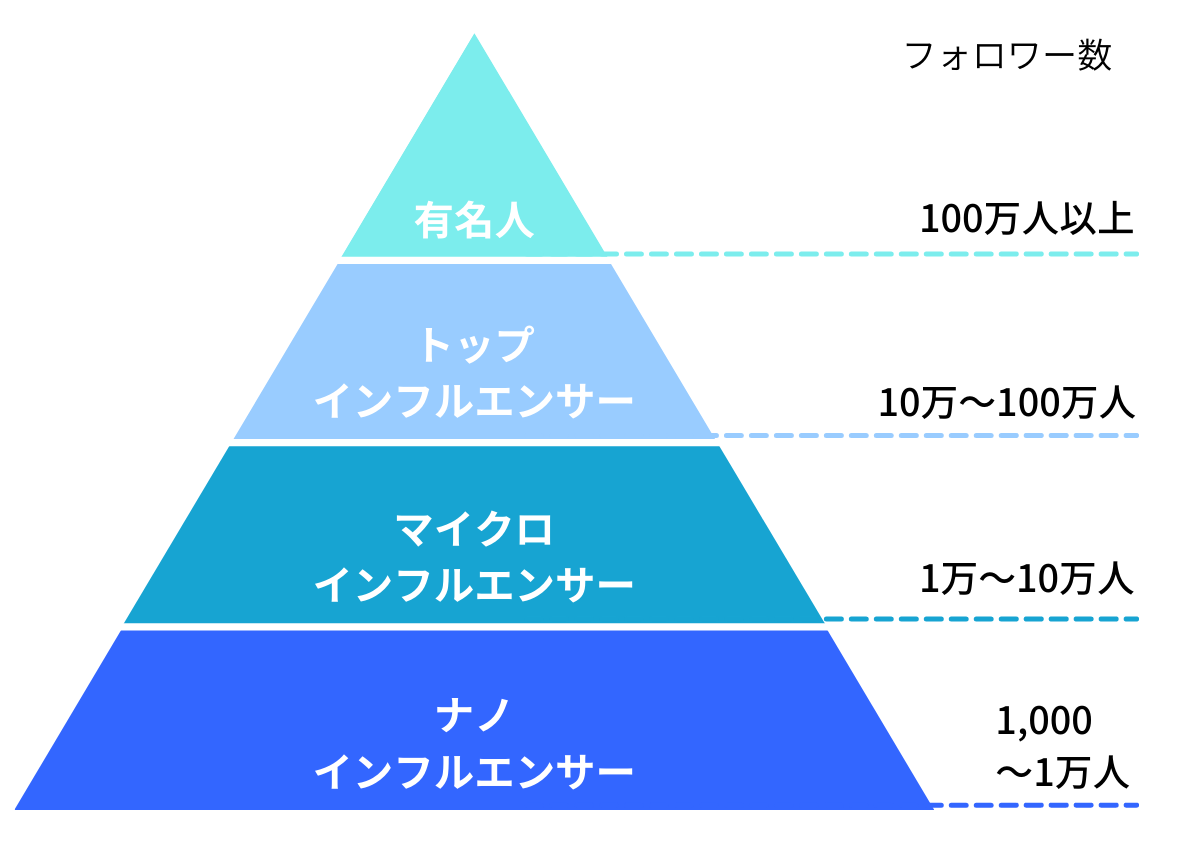

インフルエンサーにも影響力の大小が存在しています。そしてその影響力は影響を与える可能性のある人数、すなわちフォロワーの数によって基本的に4クラスに分けられています。

- 有名人

- トップインフルエンサー

- マイクロインフルエンサー

- ナノインフルエンサー

本項目では4クラスそれぞれの特徴をご紹介していきます。

1.有名人

インフルエンサーとしての有名人はTVやラジオなどタレント活動をされているような方々で、フォロワー数は100万人を超える規模を誇ります。

その規模感から情報の拡散力は確かなものです。マスメディアでのCMなどにも匹敵するような宣伝効果を生むこともあります。

しかしながら、各SNSにおいて重要な数字である、一つの投稿に対しての「いいね・リツイート・コメント」などリアクションの指標であるエンゲージメント率は低くなる傾向にあります。ターゲットとなるフォロワーたちの優先的な関心度・有益な情報源と考えているか・その情報に権威性があると捉えているかに関しては、必ずしも数字に比例するとは限りません。

参照元:DIGIDAY

2.トップインフルエンサー

有名人同様マスメディア出演や、出版活動・音楽活動をされており、その多くが事務所に所属しているような、フォロワー数10万~100万規模のインフルエンサーです。

特定のジャンルで活躍している方が多く、得意とするジャンルのコミュニティに対しては非常に強力な影響力を持っています。規模感は有名人インフルエンサーには届かないものの、特定のコニュニティを持っており、フォロワーからリーチできる消費者数をある程度見積もることができます。

3.マイクロインフルエンサー

スポーツ・電化製品・美容などの形で、ある一つのジャンルに絞って活動の場を設けているフォロワー数1万~10万人のインフルエンサーです。

事務所に所属している方も、副業としている一般人もこの層に多く分布しており、フォロワーとの距離が近く親しみやすさを持っている傾向があります。またエンゲージメント率が高いことがマイクロ・インフルエンサーの強みです。

エンゲージメント率が高ければ、フォロワー1人ひとりに対してアクションを起こさせる確率も高く、各SNSでの拡散による効果が出やすい特徴が挙げられます。

4.ナノインフルエンサー

例えばスポーツの中でもフェンシング、電化製品の中でもケーブル専門など、マイクロよりもさらにニッチでジャンルの狭い活動を行っているフォロワー数1,000人~1万人のインフルエンサーです。

フォロワーとの交流も盛んで身近に憧れる人のような存在となることが特徴で、フォロワーが少ない分、狭ければ狭いほど狙い撃ちでマーケティングすることが可能です。

またエンゲージメント率は各クラスインフルエンサーの中で最も上昇傾向にあり、無料で依頼を受けてくれるケースもあるため、依頼者側としてはインフルエンサーの数を集めたうえで起用料金は低く抑えるチャンスがあります。

施策目的別の利用が効果的

この4クラス、有名人・トップ・マイクロ・ナノを十分に認識したうえで、自社の目指す施策・目的に応じてどのようなインフルエンサーが必要かを熟知することが効果的な施策への近道と言えるでしょう。

インフルエンサーのメディア

インフルエンサーの方々は、SNSを利用し活躍しているケースがほとんどです。

より強固な施策を打ち立てるために、ここではインフルエンサーたちのメインの活動の場となる各種SNSの特徴について解説していきたいと思います。

1.Instagram

写真や動画など視覚での訴求がメインのInstagramでは、いかにフォロワーの視覚にインパクトを与えるかに特化したインフルエンサーが多く活動しています。

Instagramのアクティブユーザーは約10億人と言われ、利用ユーザーとしても多い若年層へのアプローチがしやすいメディアです。

またハッシュタグごとのフォローが可能なうえ、ビジュアルに特化したSNSのため、他メディアと比べ海外からの集客ハードルが低いことが特徴です。

Instagramをメインに情報発信しているインフルエンサーは、インスタグラマーと呼ばれ、投稿にタイアップ投稿ラベルを設定して商品を宣伝しています。

2.YouTube

いまや動画プラットフォームとしてスタンダードとなったYouTubeですが、動画はもちろんのこと、ライブ配信も盛んです。

さらにチャンネル登録・通知設定により公開動画をホーム画面等ですぐに知らせることができるため、ユーザーに対して早く訴求でき、高い訴求力があることがYouTubeの魅力となっています。

人気の投稿内容としてはエンタメとして楽しまれるものが多いですが、ライフハックや雑学・専門的な内容、さらには何でもない雑談まで、コンテンツとして成立しています。

そのコンテンツのファンとなった多様な属性と幅のある世代層のユーザーに対して、インフルエンサーを通じた消費者目線での動画により、爆発力のある宣伝効果が期待できます。

YouTubeで活動するインフルエンサーはよくユーチューバーと称され、今やマスメディア出演も珍しくないほど市民権と多大なる影響力を得た存在となり、PR動画等で人々に商品を届けるための動画投稿本数も年々増しています。

3.X(旧Twitter)

短文ベースのSNSですが、画像や動画も投稿可能であり、かつ「クラスタ」と呼ばれる特定のジャンルに特化したユーザーコミュニティが多く成立していることが特徴です。

ユーザー同士のコミュニケーションが活発で、リツイートやいいねといった機能によりフォロー・フォロワー間以外のユーザーにも投稿を拡散できるメリットがあります。

また匿名性が高くユーザー層も様々であるため、リーチできる層は現在想像しているよりずっと広く存在しているといえるでしょう。

X(旧Twitter)では発言力のあるインフルエンサーの面白い投稿や旬の話題に対する発言等が拡散されやすいため、そういったコンテンツと自社の商品を絡めて扱いやすいジャンルのマーケティングにはうってつけかもしれません。

4.TikTok

15秒ほどの動画に音楽に合わせた形で加工して投稿できるアプリで、充実の機能によりクリエイティブな動画が簡単に作成できる点が人気のSNSです。

投稿動画のお題ハッシュタグ「チャレンジ」というものも用意されており、ネタに困ることなく他ユーザーからの反応も得られやすいというのが大きな特徴です。

このチャレンジとアプリ起動時の広告表示、あるいは企業オリジナルのクリエイティブ素材とブランドエフェクトを組み合わせ、インフルエンサーの抱えるターゲットを集客することがTikTokでマーケティングを打つ強みとなってきます。

このアプリで人気を集めるインフルエンサーをティックトッカーといい、メインユーザー層である10代を中心とした若年層に対して、さらに影響力を伸ばしていくことが予想されます。

インフルエンサーはクロスメディア的立ち位置

また、インフルエンサーの方は上記のメディアを横断するクロスメディアのような形で活動をしていることが非常に多くみられます。先に提携したいインフルエンサーが見つかった際は、施策を展開したいSNSのアカウントがあるか一度確認してみると良いかもしれません。

インフルエンサーの依頼先

「インフルエンサーマーケティングにおいては、インフルエンサーごとにクラスがあって、それぞれ活動場としてのSNSがあるかは分かったけど、マーケティング担当としてどんな依頼をしたらいいのか依頼先が分からない…」

最後にそんな方への案内として、本項目ではインフルエンサーの依頼先について簡潔にご紹介します。

1.個人依頼

依頼したいインフルエンサーに個人のSNSを通じてDMや公開メールに依頼する方法です。

自社のみで完結するため選定から依頼までのスピード感を求める場合は非常に有効ですが、そのような連絡は普段インフルエンサー側に山ほど届いているため、返答が遅くなる場合や、返信自体がない場合も少なくありません。

また、あくまで個人に依頼する形になるため、依頼料や紹介コンテンツの不一致、スケジュールなどの点で調整については、後々のトラブルを防ぐためにもより一層慎重な協議が必要となります。

2.運営会社に依頼

ディレクティング・キャスティング会社

インフルエンサーマーケティングにおいて最もメジャーな運営会社の形態です。

マーケットを熟知した運営会社のコンサルタントが、課題解決のための提案からマッチしたインフルエンサーのキャスティング、また施策の運用や施策結果のレポートまでを担うサービスとなっています。

インフルエンサーマーケティングに知見のない方や、改善したい、あるいは管理リソースを削減したい方におすすめです。

代表的な会社はUUUMや、FindModel、GROVEや、Adgenicなどがあります。

マッチングプラットフォーム

マッチングプラットフォームとは、インフルエンサーとクライアントの出会いの場を提供しているサービス形態です。

プラットフォームに登録されたインフルエンサーの中から、仲介を経ず自社でインフルエンサーを選定し、依頼から料金交渉、さらにディレクションまでを行うことになります。

自社内ですでにノウハウが蓄積されている、あるいは専任の担当者を立てられるリソースがある場合は、ディレクションを行ってくれる会社へ依頼する場合よりもコストを抑えやすくなります。

代表的なプラットフォーム運営会社は、SPIRIT、CLOUDCASTING、indaHashなどがあります。

また、個人であれ企業であれ、インフルエンサーの方に依頼するにあたり、後々の認識齟齬を防ぐために以下の点は先んじて固めておくことが望ましいでしょう。

- PRの目的

- PR表記の確認

- 起用理由

- 投稿はインフルエンサーのコンテンツを尊重する

まとめ

いかがでしたでしょうか?

インフルエンサーと一口に言ってもクラスもSNSも様々で、依頼先についても自社のマーケティング目的に合わせた選定が必要になってきます。

何となく流行っているから、といった理由で考えるのではなく、インフルエンサーと彼らへの依頼方法、それぞれの特徴・属性を組み合わせ考慮したうえで、集客コストの最適化・利益を最大化できる導入方法を検討していきましょう。

A8.netでは、インフルエンサーマーケティング活用方法についてさらに詳しく資料にまとめました。

今回紹介しきれなかったA8.netサービスと組み合わせた相乗効果的なインフルエンサーマーケティングの活用方法についても記載していますので、ぜひご一読ください。