「消費者はどんな気持ちで商品を選んでいるかわからない」

「消費者がどのように購買に至るのかイメージできない」

このように感じた経験はありませんか?

環境の変化や日々利用しているサービスによって購入までの道のりは人それぞれ。消費者の購買行動の理解は、マーケティング活動を行う上で必要不可欠です。

そのような購買行動の基本となるのが、AIDMA(アイドマ)・AISAS(アイサス)というフレームワークです。

そこで今回はAIDMA・AISASについて、基本情報から企業事例、活用のコツまで、わかりやすく解説します。

AIDMA・AISASの基本情報

購買行動モデルとは消費者が商品やサービスを購入・利用するまでの道のりを一つのフレームワークとしてモデル化したものです。

まずは代表的な購買行動モデルであるAIDMA・AISASについて、基本情報をご紹介します。

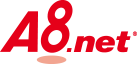

AIDMA(アイドマ):マス広告時代の購買行動モデル

AIDMAはインターネットが普及する前のマス広告時代にサミュエル・ローランド・ホールが提唱したモデルです。消費行動におけるフレームワークの中でも、特にベースとなる考え方と言われています。

- Attention(認知)

- Interest(興味)

- Desire(欲求)

- Memory(記憶)

- Action(行動)

それぞれ上記の頭文字を取ってAIDMAと名づけられています。

詳しく見ていきましょう。

Attention(認知)

Attentionは「注目」という意味です。マーケティングにおいては、商品やサービスの存在を認知する段階となります。

ユーザーに購入されるためには、まず購入の選択肢に入らなければなりません。したがってテレビCMや新聞などのマス広告やWEB広告を活用し、自社製品のことを知ってもらうことから始めます。商品名を連呼するテレビCMなどは、まさにAttentionの段階です。

Interest(興味)

Interestは「興味、関心」という意味があります。広告などをきっかけに自社製品に興味を持ったユーザーは、その製品の詳しい情報を求めます。

Interestでは、企業は自社製品の特徴をブログやHPで公開するなどで、購入することのベネフィットを紹介します。近年では無料のお役立ち資料の配布や、ウェブセミナーを開催する企業も増えています。

Desire(欲求)

Desireは「欲求」という意味です。Interest段階で受け取った詳細情報をもとに、ユーザーは自分にとって必要かどうかを検討します。

Desireにおいては、具体的な使用イメージを膨らませる施策が有効です。サンプル品・トライアル版の配布や営業担当者とのコミュニケーションなどで、さらに深い情報提供を行います。

Memory(記憶)

Memoryは「記憶」という意味のとおり、ユーザーの記憶に残り続ける必要があります。というのも、ユーザーは欲しいと思っても即座に購入することはそう多くありません。「いつか買おう」と思い、時間が経って忘れてしまった経験は誰しもあるはずです。

Memoryの段階では、ユーザーの温度感を下げないことが重要です。メルマガやDM、チラシなどで定期的に情報を送り続けましょう。小売店であれば店内のディスプレイやPOPを使い、ユーザーの視界に入る頻度(=接触回数)を増やすことも有効です。

特に、近年マーケティングの課題として挙げられるのが、Memory(記憶)です。多くの商品がある中で、いかに消費者の記憶に残るマーケティングができるかでその後のAction(購買行動)も変化していきます。

Action(行動)

Action段階では「行動」、つまりユーザーは購買に動き出します。とにかくユーザーがスムーズに購入できる環境を整えます。購入ページのUIや導線をわかりやすくしたり、購入プランや決済手段を複数用意するなど、ユーザーがいかにストレスなく購入できるかを考える必要があります。

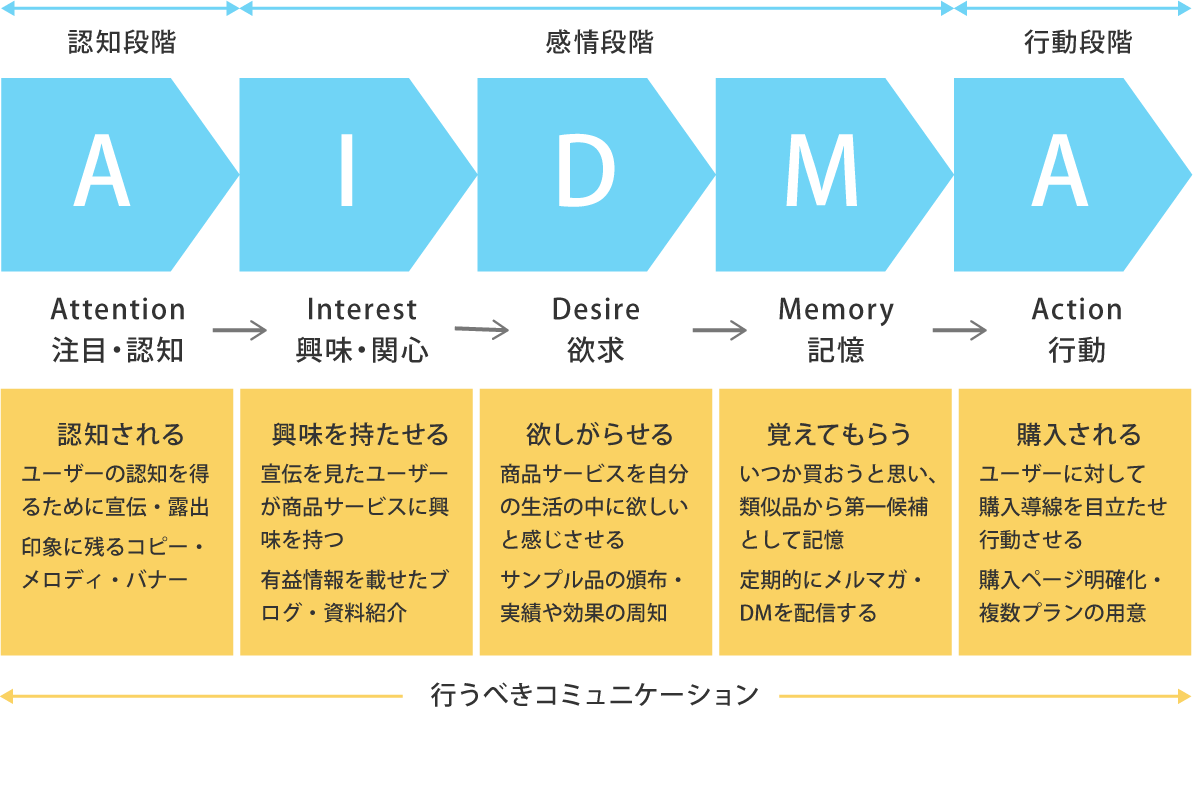

AISAS(アイサス):インターネット時代の購買行動モデル

AISASはAIDMAより後に提唱され、インターネット時代における購買行動を表しています。AIDMAとの大きな違いは、Search(検索)という行動が、商品購入までの道のりで必要不可欠となったことです。

- Attention(認知)

- Interest(興味)

- Search(検索)

- Action(行動)

- Share(共有)

それぞれ上記の購買行動の頭文字を取ってAISASと名づけられています。Attention(認知)、Interest(興味)まではAIDMAと同じです。

ここでは、AISASから新たに追加されたSearch(検索)、Share(共有)を詳しくご紹介します。

Search(検索)

製品を認知し、興味を持ったユーザーは検索行動を取ります。

具体的にはブラウザやSNS内での検索を活用し、製品に関する詳細や口コミ、評判などを調べます。何かを購入する前にその商品の口コミを検索した経験は、誰しもあるでしょう。

逆に検索時の情報が不足していると、ユーザーは購入を躊躇してしまいがちです。そのため企業側はHPでの補足情報の追加や、第三者のWEBサイトへの掲載依頼などを行い、情報網を張っておく必要があります。十分に情報を受け取ったユーザーが購買に踏み切ります。

Share(共有)

晴れて購買行動に至ったあと、ユーザーは購入品の使用感や感想をSNSや口コミサイトなどにシェアします。

外部調査では、「商品・サービスの購入時、インターネット上の口コミが購入決定に影響する割合は約55%※にのぼると言われています。そのため近年は「シェア」に対する企業の注目度が高まっています。購入完了画面や注文メールなどにレビュー依頼を促すことがおすすめです。

消費者は興味を持った商品を購入する前に、第三者による口コミや他商品との比較記事などを参考にしてAction(行動)、つまり購買へと移っていきます。さらに、購入した商品をWEBサイトやブログで第三者に情報共有するというところまでが、インターネット時代における消費行動の大きな特徴となります。

※引用元:マイボイスコム株式会社『ネット上の口コミ情報に関する調査(第6回)』,(参照 2023-11-10)

AIDMAとAISASの違い

AIDMAとAISASには、Search(検索)、そしてShare(共有)行動があることによって、具体的に以下の違いが見られます。

- ユーザーの自発的な情報収集が可能となった

- 主導権が企業→ユーザーへ

- 企業の情報発信方法がプッシュ型→プル型に

詳しくご紹介します。

ユーザーの自発的な情報収集が可能となった

AIDMAとAISASを分けた大きな存在として、インターネットの登場が挙げられます。

インターネットが発達したことで、AISAS時代のユーザーは企業から発信される情報をただ鵜呑みにするのではなく、事前に口コミやレビュー記事を調べ、お金を払うべき製品なのかを吟味するようになりました。

ユーザーの購入ハードルが上がったことで、企業は製品やサービス自体の商品力がこれまで以上に求められていると言えます。

主導権が企業→ユーザーへ

AIDMA→AISASへの変化は、購買行動モデルの主体性が企業からユーザーへ切り替わっています。

AIDMAではユーザーにDesire(欲求)やMemory(記憶)させるために、企業が主体となって広告施策を打っていました。

しかし、AISASでは、Search(検索)、Share(共有)といったユーザーが主体となる購買行動が中心となっています。

そのため、AISASでは購買前後のアクションはユーザーに委ねられており、企業が直接的に介入することは難しくなりつつあります。

企業の情報発信方法がプッシュ型→プル型に

企業の情報発信方法がプッシュ型→プル型に変化したことも、AIDMAとAISASの大きな違いです。

購買行動の主導権がユーザーに切り替わったことで、AISAS時代の企業は、より多方面的な情報発信が必要となりました。

例えば、製品に興味を持ったユーザーがインターネット上で検索した際に見てもらえるよう、WEBサイトを作成したり、購入者に対してレビュー依頼をするなどです。

AISAS時代においては、企業は購買にいたるユーザーの心情変化を深く理解し、各段階に応じたコンテンツを用意しておくことが重要です。

AIDMA・AISASを活用するメリット

AIDMA・AISASを活用することで、企業は以下のようなメリットがあります。

- ユーザーの心理プロセスを理解できる

- マーケティング戦略の精度が高まる

- 顧客満足度を高めやすくする

詳しく見ていきましょう。

ユーザーの心理プロセスを理解できる

AIDMA・AISASを活用することで、企業はユーザーの心理的なプロセスを段階別に分けて理解できます。

AIDMA・AISASはそれぞれ提唱された時代は違いますが、いずれも購買行動の根幹的なモデルとして考えられています。

商品やサービスに関するユーザーの意思決定を分解し、段階ごとに効果的なアプローチや戦略を見直すことで、ひいては売上やリピーターの向上にもつながります。

例えばAIDMAモデルにおいて、テレビCMをきっかけに知名度が上がったものの、問い合わせが増えないという課題があったとします。その場合はDesire(欲求)の強化、つまり実際の利用シーンを想定した体験会やサンプル配布の実施、といった(仮説立て→次の打ち手)がイメージしやすくなるのです。

マーケティング戦略の精度が高まる

AIDMA・AISASでは複数の段階に分けることで、各ステップごとに目標となる指標やKPIが設定しやすくなり、マーケティング戦略の精度が高まります。

例えばAISASであれば、Search(検索)は、製品名の検索ボリュームやWEBサイトのPV数、Share(共有)なら商品ごとのレビュー投稿数などのように、ユーザーの購買行動を数値化して管理します。

各段階に応じて定量的に進捗や成果を把握し、スムーズに次のステップに移行できれば、自ずと売上は上がっていきます。

AIDMA・AISASを活用することで、効果的な販促施策を練ることができます。

顧客満足度を高めやすくする

マーケティング戦略の精度が高まることで、ユーザーの関心や欲求に対して、適切な内容、適切なタイミングでコンテンツやキャンペーンを展開できます。

ユーザーに「こんな商品が欲しかった」「まさに今探していた」と思えるような訴求ができれば、企業は単なる売上増加だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。

顧客満足度の向上は、ひいてはリピーターやファンの創出など、さまざまな好影響をもたらしてくれるでしょう。

AIDMA・AISASを活用した企業事例

AIDMAの事例:レッドブル

エナジードリンクの『レッドブル』は、宣伝カーやイベントなどユニークなアプローチで市場を獲得した好例です。

単なる炭酸飲料としてではなく、エナジードリンクという新たな市場を生み出したパイオニア的存在と言えるでしょう。レッドブルのマーケティングをAIDMAのフレームワークに置き換えると、以下のようになります。

- Attention(認知)

- 「翼をさずける」という印象的なテレビCMを放映。多くのユーザーに(エナジードリンク=レッドブル)という情報を認知される。

- Interest(興味)

- エアレースの世界大会開催や、エクストリームスポーツイベントのスポンサー参加など、通常の飲料メーカーとは異なるアプローチでユーザーの興味を惹く

- Desire(欲求)

- レッドブルの缶をモチーフにした宣伝カーを使い、イベント会場や街頭で商品サンプルを配布。購買意欲を刺激する。

- Memory(記憶)

- 全国のコンビニやスーパー、自動販売機など、あらゆる販売先で接触回数を増やす。

- Action(行動)

- 興味を持ったユーザーが商品を購入する。

引用元:レッドブル・ジャパン株式会社『レッドブル公式サイト』(参照 2024-04-20)

AISASの事例:アデリアレトロ

『アデリアレトロ』は、昭和期に発売されていた石塚硝子のガラス食器ブランド『アデリア』を現代に復刻させた商品で、花や動物などの親しみやすいデザインとリーズナブルな価格が特徴です。

アデリアレトロは、石塚硝子の若手社員がSNS上で『アデリア』時代の食器を大切に扱うファンの投稿を見つけたことが復刻のきっかけとなっています。アデリアレトロは当時の雰囲気をそのままに、普段使いできる食器として販売したことで、20〜40代女性を中心に人気となり、累計で100万個以上販売されています。

アデリアレトロのマーケティングをAISASのフレームワークに置き換えると、以下のようになります。

- Attention(認知)

- 若者のレトロブームにあわせ、顧客層の近い雑貨店『ヴィレッジヴァンガード』でテスト販売。ユニークなデザインでユーザーに認知される。

- Interest(興味)

- テスト販売と同時にアデリアレトロの公式Instagramを展開。かわいらしい絵柄や、どこか懐かしい世界観で興味をもってもらう。

- Search(検索)

- 「#アデリア」でSNSを検索すると、昭和当時のアデリア商品に関するファンの投稿が見られる。長く愛される歴史やノスタルジーを感じる。

- Action(行動)

- 興味を持ったユーザーが実際に購入する。

- Share(共有)

- 購入したユーザーがSNSで商品を投稿。フォロワーに共有される

引用元:アデリアレトロオフィシャルショップ『アデリアレトロ開発秘話』(参照 2024-04-20) 出典元:AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議『昭和時代の製品を復刻!コアファンと継続的な関係を築く「アデリアレトロ」』(参照 2024-04-20)

AIDMA・AISASをマーケティングに活用するコツ

最後に、AIDMA・AISASをマーケティングに活用する際に抑えておくべきポイントをご紹介します。

ターゲットオーディエンスの正しい理解

まず、製品をユーザーに届けるためにターゲットを正しく理解しておく必要があります。

AIDMA・AISASがいずれもAttention(認知)からはじまるように、ターゲットに対して製品の存在を気づいてもらうためには、適切な販売場所、時間、お金の使い方が重要となります。ターゲットの理解度は、AIDMA・AISAS各ステップでのアプローチの精度に大きく影響します。

先ほど紹介したアデリアレトロの場合、担当者はSNS上のアデリアに関する3,000件近くの投稿を確認したり、雑貨店やアンティークイベントに足を運んで事前調査していました。

骨の折れる作業ですが、このような事前調査を経てターゲットの趣味嗜好や属性を深く理解することで、打つべきマーケティング施策が見えやすくなります。

- 押さえるべきターゲット要素

- 年齢、性別、所得レベル、職業、趣味嗜好など

- ターゲットを調べる方法

- インタビュー、アンケート、市場調査会社、実店舗や関連イベントへの現地調査など

ステップごとの目標設定

AIDMA・AISASでは、各ステップごとに定量的な達成目標を設定することが重要です。

追っていく指標はさまざまですが、下記のようなものがあります。

- AIDMAで追う指標

-

Attention(認知)

サイト閲覧数、SNS投稿のインプレッション数、動画の再生回数など -

Interest(興味)

クリック率、回遊率、メルマガ開封率、読了率、動画の再生完了数など -

Desire(欲求)

サンプル配布数、商品ページへのクリック率、ページ滞在時間など -

Memory(記憶)

販売店舗数、メルマガの平均閲覧回数など -

Action(行動)

購入数、申し込み数、コンバージョン率など

-

Attention(認知)

- AISASで追う指標

-

Search(検索)

検索ボリューム、検索回数など -

Share(共有)

口コミ・レビュー数、SNS投稿数など

※Attention(認知)、Interest(興味)、Action(行動)はAIDMAと同様

-

Search(検索)

各段階を数値化することで、不足している要素や改善施策を練りやすくなります。上記を参考に目標設定を行ってみましょう。

継続的に評価と改善を行う

目標設定をしたあとも、継続的に数値評価と改善を続けましょう。

AIDMA・AISASの目標設定や施策をすべて構築したとしても、1度考えた戦略がユーザーに完璧に合致することは、まずないと考えるべきです。

AIDMA・AISASはあくまでユーザー行動を大まかな5段階に当てはめているだけで、ユーザーが5段階通りに動くとは限りません。だからこそ、企業は定期的にABテストや検証を行い、ターゲットとマーケティング戦略の適合性を高めていく必要があります。

常にブラッシュアップを続け、ターゲットに刺さる施策を構築しましょう。

まとめ:時代にあわせた適切な顧客理解をしよう

いかがでしたでしょうか。

AIDMA・AISASは、マーケティングにおける鉄板のフレームワークであり、さまざまなタイミングで役立つ瞬間があるはずです。

消費者の行動を正しく理解し、効果的な打ち手を選んでいきましょう。

下記のバナーでは、顧客理解に必須ともいえる『カスタマージャーニー』の作成手順を紹介した、無料お役立ち資料を配布しています。

この機会にぜひダウンロードしてみてください。